I boccali della Val di Scalve e il garzone del «Due Ganasse»

di Leonardo Bloch- 13 maggio 2025

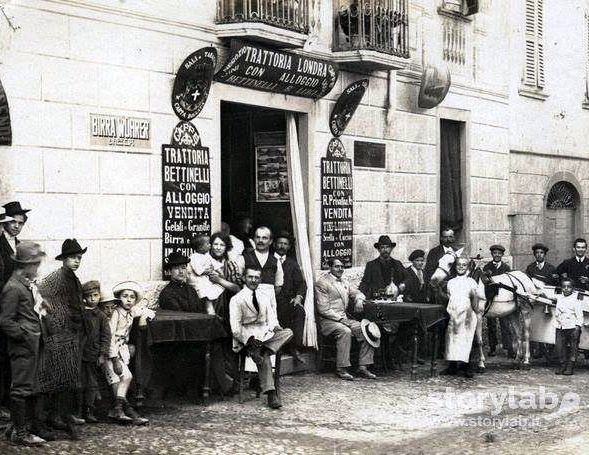

UN VIAGGIO NELLA STORIA DEI LOCALI D’UN TEMPO Gli imbrogli degli osti, le partite a carte e la diffidenza delle mogli e “quelle” signorine

Soltanto in via Pignolo a metà del novecento c’erano l’Ancora, l’Enoria, la Pace, il Vittorio Veneto, il Genio, il Caprioli... Una storia secolare

Osterie, trattorie, locande. Un tempo pullulavano nei borghi cittadini. Soltanto in via Pignolo c’erano l’Ancora, l’Enotria, la Pace, il Vittorio Veneto, il Genio, il Caprioli… Un altro mondo. Si mangiava e si beveva per pochi soldi. Soprattutto si trascorrevano pomeriggi e serate in compagnia. Erano - in genere - locali per uomini, con poche eventuali donne “speciali”. Mogli e madri non erano felici per quelle frequentazioni d’osteria, una diffidenza storicamente motivata.

Narra infatti Giovenale che le bettole dell’antica Roma traboccassero di malfattori, marinai, schiavi fuggitivi, boia e cassamortari. Una siffatta ghenga di avventori finiva inevitabilmente per richiamare anche qualche meretrice, spesso appartenente alla cerchia familiare del titolare della mescita. Alle «belle di notte» della casa il diritto latino accordava peraltro singolari liberatorie professionali, dato che appartarsi con la moglie del tabernario non costituiva adulterio. Si possono pertanto comprendere anche le ragioni del divieto, per gli appartenenti alla casta senatoriale, di convolare a nozze con le figlie degli osti.

Se nelle cantine più malfamate libagioni smodate e meretricio la facevano da padrone, non mancavano invero locali meno ambigui nei quali al vino si abbinava una più ortodossa offerta di cibo e alloggio. La demarcazione tra equivoche taverne e più rispettabili hostarie sopravvisse anche nel medioevo, assecondando un crescente impulso a moralizzare l’attività dei pubblici esercizi. Risale ad esempio al 1270 il bando con il quale la Repubblica di Venezia vietava ai locandieri di ospitare donne di malaffare, inibendo anche la vendita di bevande non distribuite dai grossisti autorizzati.

Le frodi alla mescita erano in effetti assai comuni, perpetrate soprattutto rifilando intrugli ottenuti dalla rifermentazione di vinacce esauste o brode in via di acetificazione. A copertura dei raggiri i gestori solevano addolcire la bocca della clientela offrendo spicchi di finocchio a guisa di amuse-bouche - malvezzo da cui è derivata la voce «infinocchiare». Un ulteriore filone di imbroglio atteneva inevitabilmente ai quantitativi di servizio. Lo scarno corpo degli statuti cinquecenteschi della valle di Scalve, nel regolamentare il complesso dominio delle vettovaglie, riportava così come unica prescrizione l’obbligo per gli osti di utilizzare esclusivamente i boccali marchiati dalle autorità, per evitare che costoro fossero di mano troppo parca nello spillare il vino dalle botti.

La scarsa qualità dei vini propinati in passato nelle bettole risalta da innumerevoli testimonianze. Cecco Angiolieri – fraterno amico di Dante Alighieri e impareggiabile cantore degli ozi da taverna – sosteneva ad esempio che neppure la sua consorte in preda all’ira gli facesse più uggia del vino servito in certe fiaschetterie. L’esploratore veneziano Alvise da Cà da Mosto, che nel XV secolo guidò un paio di spedizioni lungo le coste dell’Africa occidentale, dichiarava invece di preferire addirittura il vino di palma dei selvaggi del Senegal alle «ombrette» dei bàcari lagunari.

Pure le condizioni di lavoro nelle antiche locande dovevano lasciare parecchio a desiderare. Il cronista bergamasco Donato Calvi riferiva ad esempio di un cruento incidente consumatosi nel 1583 presso l’Osteria delle Due Ganasse, ubicata lungo l’attuale via XX Settembre. Un giovane garzone, dopo aver riassettato i locali dal servizio serale, si era appisolato sotto a degli spiedi appesi al soffitto. D’improvviso una delle acuminate aste cadde trafiggendo da parte a parte il collo del malcapitato. Richiamati dalle urla del poveretto i maldestri soccorritori – conclude laconico l’autore - “volendoli strappare il ferro dalla gola, li strapparono in vero l’anima dal corpo”. A Roma invece lo stizzoso Michelangelo Merisi da Caravaggio, già nelle peste con la giustizia pontificia per molteplici precedenti, si ficcò vieppiù nei guai tentando addirittura di accoppare un povero cameriere reo di non aver saputo precisare se i carciofi che stava servendo al pittore fossero stati cucinati nell’olio anziché nel burro. Insomma, tra frequentazioni malfamate, arnesi di cucina che si trasformavano in armi letali ed avventori iracondi pronti a sguainare la sciabola per delle quisquilie, andare all’osteria in passato era qualcosa di più che una semplice avventura. Ma, santi numi, che madri e mogli di oggi non lo vengano a sapere…

Le storie da non perdere del Giopì

- Se ami la tradizione, qui troverai tutti gli articoli del Giopì dedicati alla tradizione bergamasca, al folclore e al dialetto della nostra terra.

- Qui potrai leggere Poesie, articoli sull’Arte, Teatro, Letteratura, Cinema e Musica.

- Storie sull’attualità della nostra città e dei paesi della nostra provincia bergamasca.

- Scopri gli eventi del nostro territorio organizzati dal Ducato di Piazza Pontida

- Leggi la storia del Giopì e del nostro Giornale, un patrimonio di tradizione e cultura della nostra terra bergamasca.

- Se hai bisogno di cercare un articolo del Giopì, usa la nostra ricerca, clicca qui.

- Qui potrai consultare il nostro archivio storico con tutte le pubblicazione digitalizzate del giopì dal 1894 fino ad oggi.

Links utili

Seguici sui nostri Social

Segui il Giopì su i nostri social del Ducato di Piazza Pontida!